Ce texte est la transcription d’un cours-conférence prononcé à l’Académie de Belgique le 19 avril 2012.

Écouter le cours

Il a été remanié et publié dans « la vertu des contraire » sous la direction de Patrick Lhot, aux Presses Universitaires de Provence en 2018.

Je dois d’abord m’excuser pour ce titre qui de toute évidence pose plus question qu’il n’indique, ne fait miroiter, l’objet de cette prise de parole. On ne voit pas ce que ça veut dire. On m’a même demandé si je ne m’étais pas trompé de sens. N’était-ce pas plutôt « l’art dans les rets du droit qu’il eu fallut écrire » ? Ainsi, entre l’art et le droit, il y aurait un chasseur et un gibier, et la question qui affleure serait de savoir qui des deux tient le filet ? A cette métaphore cynégétique, je préfère me référer à l’utilisation la plus fréquente de « rets » en poésie classique : le mot y évoque l’attraction amoureuse. Et c’est plutôt de cette sorte d’attraction dont je voudrais parler, car on peut espérer, en amour, ne jamais savoir, qui attrape l’autre. J’espère qu’il en sera de même ici. Si le filet reste, ce sera plutôt pour en parcourir les mailles, et de maille en maille s’en amuser. La pensée commune tend à séparer radicalement l’art et le droit, comme s’ils étaient l’inverse l’un de l’autre. On pense un peu rapidement, que le droit est du côté des règles et de leur respect alors que l’art est du côté de la liberté, de la création voire de la transgression. Certes, on peut voir les choses ainsi.

art ↔ droit liberté ↔ règles

Mais n’est-ce pas un peu vite dit, voire un peu simpliste ? Pour considérer le droit uniquement comme un ensemble de règles, pour n’en retenir que son caractère prescriptif, il faut se forcer d’oublier qu’une loi, avant d’être un écrit, il a fallu l’écrire. Il faut bien qu’il y ait un moment où une loi s’invente, c’est-à-dire littéralement un moment de création. Comme l’a montré le juriste François Ost, la règle repose sur un espace d’invention.1

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que si la loi fixe des règles, celles-ci ne sont souvent pas applicables mécaniquement. S’il y a justice, s’il y a jugement de justice, c’est qu’il y a un moment d’indécidable à traverser2, j’y reviendrai. Par contre, bien entendu, on peut considérer l’art uniquement comme création, au sens de puissance transgressive. Non seulement on le peut, mais il est tentant, puisque nous envisageons les rapports entre l’art et le droit, de dire qu’on le doit. Mais ce faisant, ne se force-t-on pas à oublier que l’art risque toujours de s’abîmer dans la reconnaissance de la Culture ? (Peut-être est-ce même là son destin ? )

C’est ce que relève Jean Dubuffet dans son combat pour faire reconnaître l’art brut (terme qu’il a inventé et dont il a veillé à l’utilisation conforme à ce qu’il souhaitait) comme Art par le milieu culturel français de l’après guerre. Qu’il fut si difficile de considérer comme étant de l’Art les productions plastiques dont les auteurs n’avaient ni conscience ni désir de s’inscrire dans une histoire (celle de l’art), dans une culture, permit à Dubuffet de mesurer, puis de dénoncer, le fait que la réception des oeuvres d’art est régie par des règles et conventions implicitement partagées par le milieu culturel. Thierry de Duve ne dit pas autre chose lorsqu’il compare les critères de l’amateur d’art, du critique et de l’historien d’art : Si vous, en tant qu’amateur d’art, jugez de quelque chose, vous pouvez avoir n’importe quel critère. (…) si vous rendez public vos jugements sur l’art, vous devenez un critique d’art, c’est-à-dire quelqu’un qui est jugé sur ses jugements. (…) Quant à l’historien de l’art,(…) il a besoin, pour juger, de s’appuyer sur la jurisprudence des jugements d’autrui, de tous ceux qui ont jugé avant lui.3

Pour Dubuffet, cette jurisprudence est constitutive de la culture. L’art et la culture sont dès lors, totalement distincts : « L’homme de culture est aussi éloigné de l’artiste que l’historien de l’homme d’action »4 . La comparaison introduit la notion d’action, d’acte. C’est donc bien l’artiste en acte qui vient faire la différence. L’action de l’artiste qui produit l’art, se distingue de la culture des objets produits. Cette distinction entre art et culture a rencontré un certain succès.

Quarante ans plus tard, au début des années 90, Jean-Luc Godard, réaffirmait cette distinction dans un tout autre contexte. Il était alors question du rapport entre la création ou la production cinématographique et sa diffusion commerciale. Sa formule est souvent citée : Quand Beethoven compose la Septième, ce sera de l’art. (…) Et ce sera (…) de la culture lorsque CBS/Sony en organisera la diffusion par compact-disque.5 Godard, en tant que cinéaste, est confronté à l’économie du cinéma. Lorsqu’il distingue art et culture, il interroge la dimension économique de leur rapport. Mais cette citation de Godard est tronquée. Ainsi réduite, elle semble simplement construire un couple d’opposition alors que, si on la prend dans son entier, elles construit un système graduel entre deux pôles et surtout la possibilité de leur retournement. « Il faut à notre sens séparer la notion d’art de celle de culture. Quand Beethoven compose la Septième, ce sera de l’art. Et si Bruno Walter la dirige, aussi. Quand Karajan la dirigera, cela deviendra vite de la culture. Et ce sera définitivement de la culture lorsque CBS/Sony en organisera la diffusion par compact-disque. Cela peut redevenir de l’art si un auditeur sincère l’écoute. » Plus qu’une formule dialectique, il s’agit d’un récit dans lequel les deux éléments principaux art et culture peuvent échanger leurs places en fonction de certaines circonstances. Ici, principalement, la sincérité. S’il avait dit l’honnêteté, on serait resté dans la dimension économique. Il me semble intéressant de relever que, en interrogeant la dimension économique du rapport entre art et culture, Godard pose que la valeur d’art d’une oeuvre ne lui est pas consubstantielle ; elle dépend d’un contexte, d’une histoire, d’un système et de la sincérité de celui qui la reçoit.

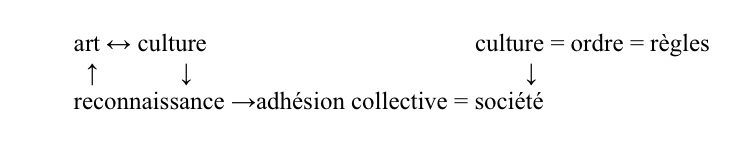

Dubuffet, lorsqu’il insiste sur la distinction entre l’art au moment où il se fait (il l’appelle le produire) et l’art réalisé faisant partie de la culture (il l’appelle le produit), interroge plutôt son rapport aux règles. Pour lui, l’art brut était le seul art véritablement sans règle. Et c’est cette absence de règle qui empêchait sa reconnaissance par la culture. Ses mots pour parler de la culture ne trompent pas : « La culture, c’est l’ordre, c’est le mot d’ordre. »6 Pour Dubuffet, si la culture s’oppose à l’art, c’est parce que la culture est en quête de norme, en quête d’adhésion collective7. Cette notion d’adhésion collective mérite qu’on s’y attarde. D’une part, il y va de la possibilité d’une société, des rapports sociaux, mais d’autre part, cette adhésion collective est à l’oeuvre dans le mécanisme de reconnaissance de l’art, ce que, justement, Dubuffet tentait de faire pour l’art brut. Sa critique porte donc sur le constat de l’incapacité du monde culturel à reconnaître comme art ce qui n’en a pas les attributs, ce qui n’y ressemble pas, ce qui est trop différent. Ce qui fait, ne disons pas la valeur (évitons ce mot pernicieux) mais disons la valence d’une oeuvre d’art est donc un rapport : son rapport (de contestation) avec la culture du moment. (..) il ne peut y avoir de subversion que devant un ordre établi8. L’art a donc besoin d’un ordre établi à subvertir pour que sa valence se manifeste.

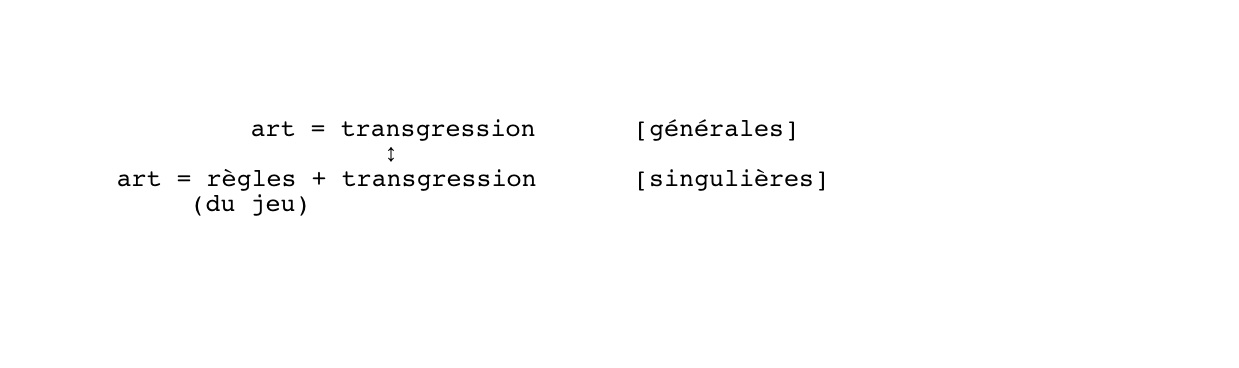

Voici donc que les règles sont comme le faire-valoir de l’art. Il s’agit de règles sociales, communément partagées. Il faut mesurer la radicalité de la proposition de Dubuffet. Si la culture du moment devient plus ouverte, plus accueillante, si elle est prête à mettre en cause l’ordre établi, l’art perd sa valence de subversion. Si on accepte le mot pernicieux, l’art perd littéralement sa valeur. Le rapport entre l’art et les règles est donc un peu plus complexe qu’il n’y paraît au premier abord. Le premier point sur lequel nous nous attardons est lié au rapport entre l’acte artistique (forcément singulier) et un ensemble de règles constituant une norme quelle qu’elle soit (forcément générale) duquel l’art s’extrait.

Mais les règles ne sont pas toujours générales. Elles peuvent aussi être singulières, proposées par l’artiste lui-même. A des degrés divers, de nombreux artistes soutiennent leur travail de création de règles. « Un tableau est quelque chose de construit selon des lois qui lui sont propres et non quelque chose d’imitatif » écrivait en 1919 le théoricien du formalisme russe, Chklovski. Il commentait ainsi une peinture qui n’avait plus le droit de « refléter les petits coins de nature ».

Martin Barré (1924-1993), ne dit pas autre chose : « je ne peins pas pour livrer des états d’âme… J’utilise une règle (une « règle du jeu ») ; je la transgresse quand la peinture l’impose (…) l’intéressant n’est pas tant qu’elles (l’architecture et la peinture) aient créé leurs règles ni qu’elles les aient respectées—mais bien plutôt comment la subversion de ces règles, de ces moyens en amène d’autres »9 Pour Martin Barré, il n’y a pas d’un côté, les règles, de l’autre, l’art. L’établissement de règles semble au contraire une nécessité pour l’art. Comme dans un jeu, ce sont les règles qui rendent possible le mouvement, les phases, le développement, le déroulement, l’action… les règles permettent l’organisation. Surtout, ce passage par l’établissement de règles permet à l’artiste de se mettre à distance de sa création. Il ne livre pas ses états d’âmes, dit-il. Il ne s’exprime pas. Mais s’il y a un moment où les règles limitent trop les possibilités et s’avèrent inadéquates. Alors, il faut pouvoir les transgresser…

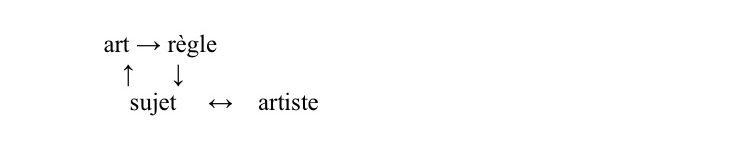

Les règles de l’artiste, telles qu’elles apparaissent ici, sont des règles singulières. Elles n’ont aucune portée générale. Elles ne régissent que le travail de l’artiste. Elles ne s’imposent à personne d’autre. Cependant, alors qu’elles ont pour fonction de permettre l’exercice de la peinture, qu’elles règlent le jeu de la peinture, cette dernière peut réclamer leurs transgressions. La règle est une règle arbitraire. On peut l’abandonner à un moment donné. Mais ce n’est pas l’artiste qui en décide. C’est la peinture elle-même, nous dit Martin Barré. Par le truchement des règles fixées, la peinture acquiert donc un statut de sujet. En tant que sujet, la peinture peut en imposer, y compris à l’artiste. Y compris la transgression de la règle qui a permis son émergence. La règle a eu pour effet de transférer le sujet de l’artiste à la peinture. L’artiste se retire par la règle qu’il énonce et la peinture devient sujet.

Cette manière de faire advenir un sujet par un dispositif lié à des règles, n’est pas sans évoquer la constitution du concept d’Etat-Sujet tel que Pierre Legendre a pu le conceptualiser.10 De la même manière que, pour Barré, la peinture parle en imposant qu’il transgresse les règles qu’il s’était fixé, pour Legendre la société est un sujet qui parle : « Une société existe … non comme addition de discours particuliers, mais comme instance à laquelle puisse être imputé un discours propre. » 11

Et de fait, nous n’arrêtons pas d’imputer un discours à des sociétés qui ne sont par ailleurs que des groupement provisoire d’individus. Ainsi, par exemple, une Ecole, une Université. On lui suppose un désir, certains de ses membres attende d’elle une reconnaissance, trouve qu’ils sont maltraités…. Nous n’arrêtons pas de donner aux institutions un statut de sujet. Au lieu de l’opposition initiale, art/société, nous voyons donc apparaître par un même mouvement qui en passe par l’établissement de règles, une société sujet et une peinture sujet, auxquelles puissent être imputé un discours. Inutile d’insister sur le fait que la transgression dont parle Barré dans ce contexte n’a rien de commun avec celle dont parlait Dubuffet. La transgression n’est plus la preuve qu’il y a art, (et la règle son faire-valoir). Elle est ici partie prenante du faire art. D’ailleurs Barré précise bien que la transgression de la règle ne fait que produire une nouvelle règle. L’intéressant (..) est (…) plutôt comment la subversion de ces règles, (…) en amène d’autres. Il n’est pas question de vouloir supprimer les règles, mais plutôt d’en créer de nouvelles. Cette transgression-déplacement de la règle, ne s’apparente-t-elle pas à la construction du désir ?

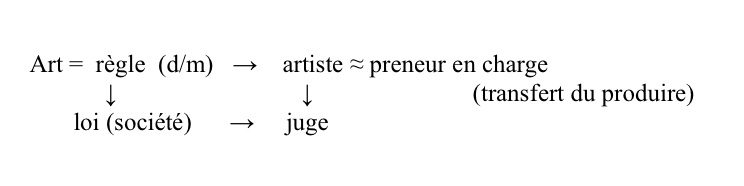

Bien entendu, la règle n’est pas encore le droit. Pourtant, lorsqu’elle devient l’objet même du travail artistique, elle s’en approche. Claude Rutault (1941), est un artiste que l’on qualifie de conceptuel mais qui se définit comme peintre. Il a fait des études en sciences politiques et en droit. Son œuvre est réglée par un principe défini un jour et une fois pour toutes (en 1973) : une peinture (sur toile, papier ou tout autre support) est toujours de la même couleur que le mur sur lequel elle est accrochée. À partir de cette contrainte fondatrice, il rédige des règles qu’il appelle définitions/méthodes qui interrogent toujours plus avant les problématiques historique de la peinture et de l’art en général et les différents contextes de présentation et de circulation des oeuvres. Voici une de ces définitions/méthodes

d/m 178 : rien à lire Définition/méthode : pour chaque actualisation, différente d’un lieu à l’autre, une suite de toiles toutes de la même hauteur, 10 centimètres, et de différentes longueurs. Ces toiles occupent toute la longueur du mur. Les toiles, par exemple de 10 x 40, de 10 x 30, de 10 x 20 et de 10 x 10 se succèdent sans plan précis, sur plusieurs lignes, proches les unes des autres, obligeant l’oeil à un parcours de type lecture, sans qu’il soit possible d’évoquer tel ou tel mot, telle ou telle phrase. elles sont toutes peintes de la même couleur que le mur. Il n’y a ni mot ni phrase. Le résultat est à la fois semblable à ce qui se passe lorsqu’on lit un texte et en même temps proche du regard qui parcourt un tableau, sauf qu’ici l’oeil est obligé de déborder ledit tableau, même s’il est en morceaux, de passer par le mur pour aller d’une toile à l’autre. Si le preneur désire changer les dimensions des toiles, cela ne peut être fait qu’en accord avec l’artiste.

En lisant cette définition méthode, la première remarque qui s’impose est qu’il s’agit, comme chez Martin Barré d’un forme de retrait de l’artiste, mais d’un retrait plus radical en ce sens que l’artiste confie la réalisation effective de l’oeuvre au collectionneur, ou à l’institution artistique qui souhaite l’exposer. (Rutault l’appelle « le preneur en charge »). De nombreux choix lui sont délégués (couleur, nombre de toiles, largeurs puisqu’elles ne sont données qu’à titre d’exemple …). Certains restent la prérogative de l’artiste (la modification de la hauteur). Rutault se pose comme un compositeur qui écrit une partition. « J’aime autant confier à quelqu’un le soin d’interpréter le texte, de jouer avec, de pousser quelquefois ses limites, y compris de montrer des contradictions, voire peut-être un jour que quelqu’un désobéisse d’un certaine façon, plutôt que de faire moi-même une chose attendue, un peu mécanique, etc. »12 La définition/méthode agit bien comme une délégation en déterminant ses limites. Elle fixe ce qui est possible et ce qui ne l’est pas. Littéralement, elle crée un droit pour le possesseur de l’oeuvre. Elle vient s’ajouter à la législation qui définit ce qu’il est possible de faire d’une oeuvre d’art. Ainsi, si le possesseur d’une oeuvre d’art ne peut pas ni la détruire, ni l’altérer, s’il n’est pas légal de repeindre une peinture de Rodchenko ou de Rothko pour en assortir les couleurs aux coussins du canapés du collectionneur, cela est autorisé pour Rutault, pour peu que les-dits coussins soient de la même couleur que le mur sur lequel les toiles sont accrochées. Les définition/méthodes de Rutault apparaissent donc comme une véritable loi singulière qui s’ajoute et modifie la loi générale pour une occurrence toute particulière. Mais on voit aussi qu’elles ont un autre effet que juridique. Elles imposent une manière de regarder les peintures, elles contraignent le regard et la pensée. Ainsi, ces toiles horizontales de largeurs différentes et de hauteurs identiques, alignées en plusieurs lignes, ne peuvent plus être regardées autrement que comme l’équivalent des mots dans une phrase. Dès qu’il a pris connaissance de la définition/méthode, le spectateur ne peut plus regarder l’oeuvre sans en tenir compte. Les définition/méthodes, mettant en évidence certaines règles implicites en les transgressant, semblent réaliser le programme de Dubuffet. Ainsi, avec la définition/méthode 189, ce sont les règles qui régissent les ventes aux enchères qui sont déplacées. Repérons qu’ici, la transgression signifie l’imposition d’une nouvelle loi à la place de celle communément acceptée. La transgression interroge la loi de l’offre et de la demande, sans pour autant se proposer comme un nouvel ordre.

dm 189 : sous le numéro 189 nous vendons définition/méthode : mise aux enchères d’un lot de 40 toiles peintes en blanc de 120 x 120 cm, présentées en pile contre un mur, de face. Le processus même de la vente aux enchères va déterminer la forme de l’oeuvre. le commissaire-priseur annonce les règles habituelles de la vente, le prix de départ et le montant de chaque enchère. Il annonce ensuite le processus de la vente : au début de la vente la pile est constituée de 40 toiles. A chaque enchère on retire une toile de la pile. Quand la pile n’est plus constituée que de 3 toiles le nombre de toiles ne diminue plus, c’est la pile minimum. Au-delà les enchères peuvent continuer mais la pile reste fixe. le preneur en charge, qui a placé la plus haute enchère, conserve la pile finale d’au moins trois toiles. les toiles retirées de la pile reviennent au lieu de stockage de l’artiste.

La revente de l’oeuvre peut se faire selon les mêmes modalités que son acquisition. Chaque fois que l’enchérisseur renchérit, la taille de l’oeuvre diminue. On sait qu’il y a habituellement un lien entre la taille d’un tableau et son prix. Malgré la proposition d’Yves Klein de modifier ce rapport, en janvier 1957, à la galerie Apollinaire de Milan : les 11 monochromes bleus de dimensions identiques qui y étaient exposés étaient vendus à des prix différents. Ici, avec Rutault, on mesure ce qu’est une vente aux enchère : l’enchère est l’offre faite de payer un prix plus élevé que l’offre précédente. L’enchérisseur donne par son enchère une valeur à l’objet visé. Pour être maître de cette valeur, il faut que l’objet visé reste identique à lui même. L’enchérisseur accroit la valeur de l’objet visé. Mais l’objet diminue proportionnellement. Que vient alors indiquer la valeur ? Il s’agit bien d’un nombre de toiles, non déterminé, sauf en son minimum (trois). C’est bien ça que l’acheteur emportera. Mais en fait, il n’achète que la définition/méthode qui implique le mode d’acquisition dans la forme finale.

définition/méthode 113 « photographie » en 1980 : La photographie est la photographie des toiles, elle ne peut être exposée qu’une fois les toiles décrochées et uniquement sur le lieu de l’actualisation, à la place de la peinture. La photographie est prise de telle façon qu’en même temps, on identifie clairement le lieu.

On le voit, les définitions/méthodes empruntent au système juridique, sans pour autant en utiliser le langage. Comme pour le droit on peut s’interroger sur le sens de certains mots utilisés. Actuellement, l’artiste est le garant de l’interprétation de ses définition/méthode. Mais demain ? Lorsqu’il ne sera plus, qui d’autre que le juge en sera l’interprète ?

Ainsi avec Rutault, l’art et le droit ne sont plus des ennemis, mais des alliés. Mais ce rapprochement produit qu’il est tout aussi mal aisé de parler de l’art en général que de la justice en général. Et on peut s’interroger sur ce que signifie parler de l’art en général. La nécessaire singularité de l’acte artistique, l’irréductibilité de chaque oeuvre, l’impossibilité pour tout acte artistique de faire système, ne devraient-elles pas nous imposer de dire, comme Lacan le dit de La femme, que l’Art, en tant que concept général, n’existe pas ? Cette question du général devra être reprise. Reprenons les quelques idées évoquées et essayons de les déplier du côté du droit…

Si l’Art (une oeuvre d’art) énonce quelque chose, ce sera toujours quelque chose de singulier (comme le fait un nom propre — et ce n’est pas un hasard si on dit d’une oeuvre d’un artiste que c’est « un… » suivi du nom propre de l’artiste ). La règle fixée le sera d’une manière singulière. C’est ce que l’on peut entendre dans l’affirmation de Martin Barré. Il ne transgresse pas la règle lorsqu’il en a envie, mais lorsque la peinture l’impose. La peinture, c’est-à-dire l’avancement de la peinture, de cette peinture-ci, la peinture prise du côté de son événement. Extrême singularité de la règle et de sa transgression donc. Le Droit, dirons-nous, c’est tout l’inverse. Le droit énonce quelque chose de général (comme le fait un nom commun). Si le droit peut être considéré comme un corpus de règles, le jugement de justice pour sa part montre que ces règles ne sont pas mécaniquement applicables. Déjà Aristote estimait que le jugement est une médiation entre le général et le particulier. Trancher un litige selon la loi, revient à appliquer une règle générale à une situation particulière c’est-à-dire un principe nécessaire à un phénomène contingent. Il n’y a pas de vérité accessible dans l’application des règles juridiques, mais seulement des solutions plus ou moins acceptables, adéquates, opportunes. Les questions judiciaires ne se démontrent pas ; elles se discutent. Pour Derrida, le jugement (de droit) n’est pas déterminable selon la raison. Toute véritable décision judiciaire doit traverser l’épreuve de l’indécidable, qu’elle ne pourra d’ailleurs dépasser ou surmonter.13 Ce qu’il dit du jugement de justice, peut se dire pareillement du jugement esthétique, et peut-être ainsi dépasser l’aporie de Dubuffet. Le jugement esthétique doit lui aussi traverser l’épreuve de l’indécidable… (Yves Bonnefoy parle de l’art comme de l’improbable, Eliane Escoubas de l’improuvable même : c’est donc bien la preuve qui fait défaut ). Ce qui n’empêche que la discussion esthétique, légitimante, (on parle d’appareil critique) ne s’exerce pas sans cadre théorique, historique, politique… c’est-à-dire sans le dispositif culturel que Dubuffet associait à l’ordre de la culture.

On sait que l’art tel que nous le connaissons aujourd’hui, c’est-à-dire un art autonome, distinct de la religion et de l’artisanat est une construction historique apparue à la fin du Moyen-Age. Michel Guérin parle du détachement de l’art14. Il montre que ce détachement a pour effet que l’artiste devient un personnage complexe, et son activité, sans doute la plus problématique de toutes les activités humaines. Tout se passe comme si cette activité spéciale ne produisait ses règles que pour les interpréter librement, voire pour les incarner singulièrement.

Ernst Kantorowicz, historien allemand naturalisé américain, spécialisé dans l’étude des idées politiques médiévales s’est intéressé au moment de cette construction. Dans un texte qui s’intitule « la souveraineté de l’artiste. Note sur quelques maximes juridiques et les théories de l’art à la Renaissance » il a montré ce que cette construction doit aux juristes médiévaux. Son travail a permis de mettre en lumière les analogies entre les théories poético-artistiques de la Renaissance et les doctrines des professionnels du droit qu’étaient les juristes médiévaux.15 Sa démonstration, très détaillée, mérite d’être suivie en détail.

La formation de ces juristes médiévaux et la construction de leurs démonstrations reposaient sur le commentaire et l’interprétation d’un texte classique : le Corpus iuris civilis, hérité de l’Antiquité. L’empereur de l’Empire romain d’Orient, Justinien (Ve S), passionné de droit et soucieux de disposer d’une référence juridique claire et cohérente pour son Empire, fit rédiger une compilation de tous les textes juridiques romains depuis Hadrien. Cette mise en ordre imposante, cohérente et accordée au christianisme a été redécouverte au XIIe siècle par les juristes occidentaux qui l’ont abondamment commentée et interprétée. Les Institutes et le Digeste de Justinien reproduisaient dans son essence la maxime aristotélicienne : l’art imite la Nature. Dès lors, les juristes médiévaux, entreprirent d’interpréter la maxime aristotélicienne. L’art est à entendre ici en son acceptation la plus large, et donc y compris l’art du droit. La discussion des juristes s’inscrivait dans le souci d’éclairer un point du droit de l’adoption : « Il est admis qu’une personne plus jeune ne peut en adopter une plus âgée : car l’adoption imite la nature et il serait monstrueux que le fils fut plus âgé que le père »16. Ainsi, la science du droit, communément définie comme un art, l’art du bon et de l’égal, « imitait la nature » comme tout autre art était supposé le faire.

Cette imitation est construite comme une fiction : un homme plus âgé est dit père d’un autre plus jeune qui sera dit fils, indépendamment des liens de sang. La fiction est construite à l’image de la Nature et produit les mêmes effets de droit qu’elle. Au regard du droit, l’un est bien le fils de l’autre. (Et on voit évidemment bien que le dispositif ne produit pas que des effets de droit, mais que touchant à la filiation et au rapport père-fils, il ne peut qu’avoir également des conséquences symboliques et affectives). Cette fiction qui trouve sa légitimité dans l’imitation de la Nature y trouve aussi sa limite. La fiction ne peut jouer que là où la vérité peut le faire.17 Il serait monstrueux que le fils fut plus âgé que le père. Ou qu’il ait le même âge. Ou que le père n’ait pas l’âge d’être le père biologique de l’enfant. (En Belgique, l’adoptant doit avoir 15 ans de plus que l’adopté18.) Dans cette perspective, la fiction n’est nullement un mensonge. Il s’agit plutôt d’une construction, habilement agencée par le juriste afin de rendre explicite des conséquences légales jusque là demeurées cachées.

Cette création du juriste (pour ainsi dire à partir de rien) peut doter d’une vérité et d’une vie propre une personne légale, comme par exemple une corporation. L’imitation de la Nature va encore un peu plus loin lorsqu’il est dit que le droit imite la Nature.19 Selon les juristes médiévaux, l’acte législatif est donc un art d’imiter la nature, car il imite le droit naturel (pour donner une image simple et connue du droit naturel : lorsqu’Antigone brave l’interdit de Créon d’enterrer son frère, elle le fait au nom d’une loi supérieure, non écrite, une loi qui existe depuis toujours, qui est liée à la nature humaine : une loi naturelle20). Le droit naturel est général ; dépendant de la nature humaine, il n’est pas lié à un contexte particulier, à un temps particulier, ou à un espace particulier. Pour appliquer ce droit naturel, le législateur doit inventer le particulier du droit positif, c’est-à-dire son application particulière à un espace et pour un temps limités. Apparaît dès lors une certaine ressemblance entre le législateur, … recréant la nature dans son espace limité, et le Créateur divin créant la nature dans son entier.21

Or, jusqu’au Moyen-Age, cette notion de Créateur (qui s’écrit avec une capitale) est toujours réservée à Dieu. Les poètes ne la revendiquent pas. Dante ne donne pas à poeta le sens de creator mais de compositeur de fictions rhétoriques musicales. L’argument développé par Thomas d’Aquin est connu : nul ne peut être créateur, sauf Dieu, car les formes nouvelles produites par l’art sont potentiellement créées à partir de la matière. Comment alors cette notion de création, jusqu’ici réservée à Dieu a-t-elle pu être assumée par les hommes ? Selon Kantorowicz, c’est le Pape Innocent III qui, vers 1200, appliqua la métaphore théologique du creator dans ses décrétales en se parant du titre de vice-Christ ou vice-Dieu. Le Pape agit comme vice-Dieu en ce sens qu’il peut rendre injuste ce qui était juste en corrigeant et changeant le droit, c’est-à-dire que de rien il fait quelque chose comme Dieu. Comment comprendre cette assertion : comment a-t-il été possible de faire quelque chose de rien ? Au XIIe siècle, pour des motivations canoniques justifiées, plusieurs évêques bretons avaient été déposés par l’évêque de Dol-de-Bretagne. Ces évêques déposés avaient été remplacés par d’autres. Cependant, ce n’était pas l’évêque de Dol-de-Bretagne qui était le juge compétent, mais bien l’archevêque de Tours. L’élection des nouveaux évêques ne pouvait donc être valide, puisque les sièges étaient toujours légalement occupés par les précédents. Le pape ordonna un nouveau procès devant l’archevêque de Tours, sans réinstaller les évêques déposés ni déposer les nouveaux. De rien (puisqu’à partir d’une déposition non valide) il fit quelque chose (il reconnu l’élection bien que non valide).

Ainsi, le législateur idéal imaginé par les juristes est non seulement un imitateur de la nature, dans la mesure où il applique le droit naturel aux particularismes de son « royaume » mais il est aussi la seule personne capable de faire de nouvelles lois en rapport avec la nécessité d’une époque en plein changement et, ainsi, faire quelque chose à partir de rien.22 C’est donc bien par le moyen de certaines techniques juridiques, et par le pouvoir de légiférer qu’il fut possible de penser la possibilité de faire quelque chose à partir de rien. De créer donc.

Comment est-on passé de cette possibilité de créer réservée au pape, puis aux rois et empereurs devenus souverains en leurs royaumes à la possibilité pour l’artiste de créer ? Une des techniques utilisée par les juristes médiévaux dans leurs gloses consistait à considérer des sujets à priori dissemblables comme équivalents. Cette technique s’appelle l’aequiparatio. Par exemple nous dit Kantorowitcz, l’Eglise, une ville et un fou étaient d’un point de vue technique sur le même pied d’égalité, car considéré comme « mineurs »23 ; … chacun d’eux ayant besoin d’un tuteur. Les juristes du Moyen-Âge avaient parfois recours aux textes littéraires comme source de principes utiles à l’exposé du droit.24 Si la loi était insuffisante, il était légitime de recourir à une allégation poétique pour éclairer la question juridique. Dante fut ainsi souvent cité.

Or Dante, faisant l’éloge des lauriers d’Apollon, regrette qu’ils soient si rarement tressés pour le triomphe d’un César ou d’un poète. Ce faisant, il équipare, il rend équivalent, César et poète, les considérant sur un même niveau. En 1341, lorsque Pétrarque reçut la couronne de lauriers sur le Capitole romain, la métaphore littéraire de l’équivalence devient quasi réalité : rois et poètes pouvaient aller d’un pas égal.

Il suffit alors que ce qui était valable pour le poète le fut pour les autres arts (Horace et son ut pictura poesis, avait préparé cette possibilité ). Et voilà que les artistes se retrouvent avec la possibilité (mais il faudrait dire le droit) de créer, de penser leur travail, non plus comme un agencement (plus ou moins musical), mais comme une véritable création.

Avant que Pétrarque ne reçoive la couronne de lauriers, il se soumit au jugement de son ami, Robert, le roi de Naples, estimant qu’il était le seul à pouvoir juger s’il était digne de cette couronne. Kantorowicz remarque que Petrarque soutenait qu’à l’exception de son royal ami aucun mortel ne pouvait juger l’ingenium de Petrarque. Or poursuit-il, cette manière de ne reconnaître à personne le droit de le juger exprime le privilège revendiqué par le pape : le souverain peut juger quiconque mais ne peut être jugé par aucun. Une prérogative légale, due en vertu de sa fonction au souverain a été transmise à l’artiste de la Renaissance qui régnait en vertu de son génie. Le voici souverain. C’est ainsi, que se clôture cette remarquable étude de Kantorowicz en affirmant par cette notion de souveraineté de l’artiste, à prendre dans son sens commun, ce que l’art en son sens moderne, c’est à dire un art autonome, doit aux doctrines des professionnels du droit qu’étaient les juristes médiévaux.

Il était tentant, après cette étude historique, de s’interroger sur la destinée de cette notion de souveraineté de l’artiste, construite sur le modèle de la souveraineté du législateur. Il était tentant de voir si les liens mis en évidence s’étaient défaits dans l’Histoire, ou si, au contraire, nous en trouvions encore quelques traces aujourd’hui.

Cette souveraineté prise en son sens commun a été théorisé bien plus tard, au XVIe S, par Jean Bodin, qui lui adonné un sens juridique plus précis, en ne reconnaissant qu’au seul Souverain la compétence de décider pour tous, quelles que soient les volontés et croyances de ses sujets. Il faut encore noter que ce qui est visé par cette notion ce n’est plus le pouvoir de faire la guerre, mais le pouvoir de légiférer. La souveraineté est la puissance normative au service du juste ordonnancement des ménages et collèges composant la République.25Mais au fil du temps, plutôt que d’être détenu par un unique souverain, le pouvoir s’est déplacé. La révolution française attribue la Souveraineté à la Nation. La révolution américaine l’attribue au peuple. Pour reprendre la célèbre formule d’Abraham Lincoln, il s’agit du gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C’est l’indépendance, pour un pays, qui lui permet d’acquérir sa totale souveraineté politique, par opposition au fait d’être régenté par une autorité suzeraine ou coloniale. L’État souverain n’agit que selon sa propre volonté, c’est le corollaire du droit à l’autodétermination (droit des peuples à disposer d’eux-mêmes). Mais comment ce droit est-il fondé ?

Derrida s’est attaché à montrer que toute loi s’inscrit nécessairement au sein d’un ordre qui en conditionne la validité. En général, il s’agit de la Constitution de l’Etat ; pour les Etats-Unis, par exemple, la Déclaration d’Indépendance (4 juillet 1776). Mais qui est le signataire de cette Déclaration, qui en assume la responsabilité performative ? On sait que c’est Thomas Jefferson qui a rédigé le texte, mais 56 « délégués » l’ont signé. De quelle délégation s’agit-il ? Qui sont-ils ces représentants des Etats-Unis d’Amérique, assemblés en Congrès général, (…), (qui affirment : nous) publions et déclarons solennellement au nom et par l’autorité du bon peuple de ces Colonies, que ces Colonies unies sont et ont le droit d’être des Etats libres et indépendants; … qu’elles ont pleine autorité de faire la guerre, de conclure la paix, de contracter des alliances, de réglementer le commerce et de faire tous autres actes ou choses que les Etats indépendants ont droit de faire; …

Ces représentants agissent au nom et par l’autorité du peuple de ces Colonies qui sont… des Etats libres et indépendantes. Mais ce peuple qu’ils représentent, peuple qui leur donne autorité à proclamer l’indépendance, n’est institué comme peuple libre et indépendant qu’en vertu de la déclaration d’indépendance. On peut donc dire avec Derrida que la signature invente le signataire.26

Il n’y avait donc pas de signataire pour garantir la déclaration. Elle instaure d’un seul et même geste le sujet et son énonciation. Il s’agit d’un coup de force, du coup de force de l’écriture : l’opération qui revient à fonder, à inaugurer, à justifier le droit, à faire la loi, consisterait en un coup de force, en une violence performative et donc interprétative qui en elle-même n’est ni juste ni injuste et qu’aucune justice, aucun droit préalable et antérieurement fondateur, aucune fondation préexistante, par définition, ne pourrait ni garantir ni contredire ou invalider.27

Remarque : cette contradiction paradoxale que Derrida met en évidence au fondement du droit, un fondement qui ne soit pas de droit mais de force et de violence, nous incitera à nous intéresser à une autre contradiction paradoxale que Michel Guérin a mis en évidence, celle du ready-made en tant qu’« art qui ne soit pas d’art »28 (et donc à l’urinoir en porcelaine renversé de 1917, signé R MUTT, de Marcel Duchamp ; nous y reviendrons).

Comment un Etat apparaît-il dans le monde ? Comment naît-il ? D’une manière générale, la communauté internationale reconnaît le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. (Art1 de la Charte de l’ONU : …fondées sur le respect du principe d’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes). Ce principe d’autodétermination des peuples permet qu’un Etat accède à l’indépendance et à la souveraineté par une proclamation d’indépendance. Le modèle est essentiellement celui de la décolonisation ( comme pour les USA). Il s’agit en quelque sorte d’une simple déclaration d’existence. (Il faut néanmoins qu’il existe un territoire, un peuple qui l’habite et une autorité publique.)

On croit parfois que la reconnaissance internationale est nécessaire à l’existence d’un Etat. Il y a en effet deux thèses qui s’opposent : constitutive et déclarative. Selon la thèse constitutive, soutenue par le juriste allemand Jellinek, la reconnaissance d’un Etat par la communauté internationale est constitutive de l’existence juridique de cet État. Mais cette thèse est fragile juridiquement car on comprend alors mal comment l’État peut être souverain tout en assujettissant cette souveraineté à l’accord d’autres États. Selon la thèse déclarative, la reconnaissance n’est qu’un constat qui marque la normalisation des rapports d’un État nouveau avec les États qui le reconnaissent. Dès lors, le refus de reconnaissance n’affecte pas l’existence de fait d’un État, et sa compétence sur son ordre interne. L’existence politique de l’État est indépendante de sa reconnaissance par les autres États.29 Bien entendu, la reconnaissance facilite la situation d’un État en autorisant des relations diplomatiques, commerciales… avec les autres États.

Nous avons donc deux choses : pratiquement, la reconnaissance des autres États permet d’entrer en relation avec eux et donc d’exister sur un autre plan, le plan international tant au niveau diplomatique que commercial. Mais juridiquement, ce n’est rien d’autre que la performativité du langage qui fait exister à la fois l’Etat et le peuple qui le déclare. Incroyable force de la déclaration. Ce qu’il faut penser, dit Derrida, c’est donc cet exercice de la force dans le langage même, dans le plus intime de son essence, comme dans le mouvement par lequel il se désarmerait absolument de lui-même30. Le droit comme effet de la force du langage et le jugement comme traversée de l’épreuve de l’indécidable, ouvrent la justice à la question de la responsabilité sans limite. Cette responsabilité est l’exercice par lequel se manifeste la décision à la fois du respect et de la transgression. Pour qu’une décision soit juste et responsable, il faut que dans son moment propre, s’il y en a un, elle soit à la fois réglée et sans règle, conservatrice de la loi et assez destructrice ou suspensive de la loi pour devoir à chaque cas la réinventer au moins dans la réaffirmation et la confirmation nouvelle et libre de son principe.31

Ce développement ne nous ramène-t-il pas à la manière dont Martin Barré parlait des règles qu’il se fixe, de leur nécessaire transgression, et des nouvelles que la transgression instaure ? D’une part, à suivre Pierre Legendre, un État est une personne sous statut institué de fiction et c’est à cet État-Sujet de droit, instance garante de la causalité dans le montage législatif et judiciaire, que sont imputées les catégories dites de droit des personnes,notamment en ce qu’elles traitent de la division des sexes, de la parenté…32D’autre part, nous avons vu que l’artiste (Martin Barré encore, mais il n’est pas le seul) institue sa discipline, ou l’art, comme une instance à laquelle puisse être imputé un discours propre, c’est-à-dire un sujet. Il nous reste alors à vérifier si l’art, ou l’artiste, n’est pas dans un rapport d’analogie avec la manière dont un État se crée.

Marcel Duchamp est considéré comme un des artistes les plus important du XX e siècle par la rupture que son travail artistique à opéré dans le champ de l’art. Cette rupture est considérée comme un véritable problème pour le droit en ce sens que le ready-made ne peut plus correspondre à une définition générale de l’art. Or le droit à besoin d’une définition générale pour assoir sa logique de justice. Avec « Fountain », le droit serait devenu impuissant face à l’art, sauf à élargir ce concept au point de le rendre inopérant puisque tout pourrait se revendiquer être de l’art. Fountain serait une résistance au droit. Suivons la manière dont Thierry de Duve en parle.

Le génie de Duchamp est d’avoir généralisé le questionnement sur les conventions de la peinture, qui reste un art spécifique, à l’art en général.

(…) Il faut dire ou bien: «Ce n’est pas de l’art, ça!», ou bien au contraire: «C’est de l’art!» Mais il faut prendre parti.33

Le jugement « esthétique » n’est donc plus le jugement de ce qui serait bonne (belle) peinture (oeuvre d’art) ou mauvaise (vilaine) peinture (oeuvre d’art), le jugement porte sur ce qui est art ou ce qui n’en n’est pas. Or, c’est bien le problème auquel est confronté le droit.

Prenons le cas Richard Mutt. Une société d’artistes se crée à New York dans les années 10. N’importe qui peut faire partie de cette société à condition de payer six dollars de cotisation. Rien ne prouve, en dehors de cela, que vous êtes artiste. N’importe qui peut participer à la première exposition de cette société, prévue pour avril 1917. Cette société s’appelle Society of Indépendant Artists. Cela veut dire que personne n’a nommé artistes les membres qui en font partie; ils se sont eux-mêmes proclamés artistes.

Nous sommes donc bien avec une autoproclamation semblable à celle qui préside à la déclaration d’indépendance d’un pays.

Et tous ont le droit d’exposer puisqu’il n’y a, selon la devise de la société ni jury ni prix. Marcel Duchamp fait partie de la société et il se trouve qu’il est déjà reconnu comme peintre. On attend de lui qu’il fournisse un tableau à l’exposition. Au lieu de cela, il leur envoie (sous un autre nom) une pissotière! Plutôt que de leur envoyer un objet qui respecte encore un certain nombre de conventions de la peinture — comme le Nu descendant un escalier qui déjà mettait à mal un grand nombre de conventions de la peinture, y compris les conventions de l’avant-garde de son temps —, il se montre encore plus extravagant et il leur offre un objet — un urinoir — qui, en aucun cas, ne pouvait être de la peinture ni même de la sculpture! Il force donc les organisateurs de l’exposition à dire, non pas: «Ceci est un tableau» et ensuite: «C’est un bon tableau», mais à dire vraiment et d’un seul coup: «Ceci est de l’art» ou bien: «Ceci n’est pas de l’art».

On sait que les organisateurs de l’exposition ont refusé cet envoi au motif qu’il s’agissait d’une exposition d’art et que l’objet en question ne correspondait pas à la définition d’oeuvre d’art quelque soit la définition que l’on en donne. Cette décision a été prise de manière « démocratique », par vote à la majorité. Parmi les organisateurs, Walter Arensberg, défendait « fountain »: le droit d’admission avait été payé, il n’était pas prévu de sélection, il n’y avait donc aucune raison pour refuser l’envoi de R. Mutt. On ne peut que noter le caractère essentiellement juridique de son argumentation.

« Fontaine » n’a donc pas été véritablement exposée, si ce n’est un temps dans la galerie d’Alfred Stieglitz où elle a été photographiée à la demande de Duchamp. C’est la seule trace de l’objet original ayant été refusé par les indépendants dont nous disposons. Mais « Fontaine » n’a pas été photographié devant un mur neutre afin de l’isoler et de la mettre en évidence. Elle a été photographiée devant un tableau de 1913 de Marsden Hartley qui représente des combattants, avec des casques à pointes.

Difficile dans ces conditions de ne pas tenir compte de cet arrière plan, de ne pas s’intéresser un peu au contexte qui semble ainsi convoqué. La photographie date d’avril 1917. C’est le 6 avril que le Congrès américain vote la reconnaissance de l’état de guerre entre les Etats-Unis et l’Allemagne. Dans son discours, le Président Wilson précise que « l’Amérique doit donner son sang pour les principes qui l’ont fait naître… ».Le contexte opère donc un retour sur la naissance des Etats-Unis, sur cette Déclaration, cet acte performatif qui comme l’a montré Derrida, instaure d’un même geste le sujet et son énonciation. Or, il n’y avait pas plus de signataire pour garantir la déclaration d’indépendance que pour garantir l’oeuvre d’art « fontaine ».

Reprenons les éléments du récit duchampien : auto-proclamation de l’artiste mise en évidence par son geste, qui reconduit l’affirmation de sa souveraineté ; non-reconnaissance des organisateurs, sans conséquence sur l’existence de l’oeuvre ; enfin dans un second temps, reconnaissance « historique » (qui facilite les choses, notamment les relations commerciales ; par ex. l’éditions de « fontaine » en plusieurs exemplaires) ; le dispositif est parfaitement similaire à celui de la constitution des États et de leur rapport à la souveraineté.

Juridiquement, l’indépendance est le critère de la souveraineté. Et on a vu comment cette notion a été historiquement esquissée à la Renaissance ; on a vu comment elle a permis (en passant du prince aux poètes puis aux peintres ) l’émergence de la notion de création artistique. Pris sous cet angle juridique, le geste de Duchamp nous semble moins une rupture que la réalisation du concept de souveraineté pensé par les juristes du Moyen-Âge. A l’heure où cette souveraineté n’est plus détenue par une personne, mais par un état, où la souveraineté des États est relativisée par les traités internationaux, l’artiste n’est-il pas celui qui par l’exercice de son geste souverain, rappelle à notre société démocratique le geste complexe et ambigu d’où elle croie tirer sa légitimité ?

L’artiste, s’il existe, s’il est possible d’en parler comme d’une généralité, est d’abord le résultat d’une décision : celui d’être artiste. Cette déclaration, a un effet. L’artiste se retrouve en devoir d’assumer la responsabilité qui l’excède, sans pour autant jamais pouvoir se reposer sur un fondement qui l’autoriserait ou le légitimerait. Il s’agit bien de souveraineté.

N’est-ce pas ce qui fait dire à Godard : « l’auteur n’a pas de droit, uniquement des devoirs » ?

Bruno Goosse 2012

1Le récit fonde donc la règle, la lettre froide reposant ainsi sur un espace d’invention. OST François, Lettres et lois : le droit au miroir de la littérature, Publication Faculté universitaire Saint Louis, 2001, p 190.

2DERRIDA Jacques, Du droit à la justice in Force de loi, Galilée, 1994-2005 p39.

3DE DUVE Thierry, Entrevue réalisée par Sylvain Campeau, Ralentir : théoricien! ETC, Numéro 11, printemps-été 1990, p. 24-28 4DUBUFFET Jean, Asphyxiante culture, Les éditions de Minuit, 1986 (1968), p16.

5GODARD Jean-Luc, par Jean-Luc Godard, tome 2 1984-1998, Cahiers du Cinéma, 1998, p 251. Il faut à notre sens séparer la notion d’art de celle de culture. Quand Beethoven compose la Septième, ce sera de l’art. Et si Bruno Walter la dirige, aussi. Quand Karajan la dirigera, cela deviendra vite de la culture. Et ce sera définitivement de la culture lorsque CBS/Sony en organisera la diffusion par compact-disque. Cela peut redevenir de l’art si un auditeur sincère l’écoute.

6DUBUFFET, op cit, p 90.

7DUBUFFET, op cit p 93

8DUBUFFET, op cit p 99

9BOIS Yves-Alain, Martin Barré, Paris, Flammarion, 1993, p184. 10LEGENDRE Pierre, De la société comme texte, Linéaments d’une anthropologie dogmatique, Paris, Fayard, p 26. Un état est une personne sous statut institué de fiction. Et c’est à cet Etat-Sujet de droit, que sont imputées les catégories dites de droits des personnes, notamment en ce qu’elles traitent de la division des sexes, de la parenté, etc…

11Ibid. p 25

12RUTAULT Claude, Il y a peut-être encore des choses à dire avec la peinture, Le Journal des Arts – n° 339 – 21 janvier 2011

13DERRIDA Jacques, Du droit à la justice in Force de loi, Galilée, 1994-2005 p39. Une adresse est toujours singulière, idiomatique, alors que la justice, comme droit, semble toujours supposer la généralité d’une règle, d’une norme ou d’un impératif universel. Comment concilier l’acte de justice qui doit toujours concerner une singularité, des individus, des groupes, des existences irremplaçables, l’autre ou moi comme l’autre, dans une situation unique, avec la règle, la norme, la valeur ou l’impératif de justice qui ont nécessairement une forme générale, même si cette généralité prescrit une application chaque fois singulière ?

14GUÉRIN Michel, L’artiste ou la toute-puissance des idées, Publication de l’Université de Provence, 2007 (nous soulignons) 15KANTOROWICZ Ernst, La souveraineté de l’artiste, in Mourir pour la patrie et autres textes, Fayard, 2004, p47.

16Ibid p 49

17BALDE, Commentaria in Digestum vetus…, cité par KANTOROWICZ op cit.

18Article 345, alinéa 1er du Code civil.

19CYNUS DE PISTOIE, Commentaria in Codicem, cité par KANTOROWICZ op cit.

20SOPHOCLE, Antigone, « Je ne croyais pas, certes, que tes édits eussent tant de pouvoir qu’ils permissent à un mortel de violer les lois divines : lois non écrites, celles-là, mais intangibles. Ce n’est pas d’aujourd’hui ni d’hier, c’est depuis l’origine qu’elles sont en vigueur ».

21KANTOROWICZ, op. Cit. p 55

22Ibid. p 67

23Ibid. p 65

24Voir par ailleurs le mouvement essentiellement américain Droit et Littérature, qui reprend aujourd’hui cette idée. Trouvant son origine au début du XX e dans les travaux de John Henry Wigmore, « Law as and Law in Literature », propose « de sortir le droit d’une approche strictement technique » et de placer la narration juridique au centre de ses préoccupations. « Une courte distance sépare la méthode poétique de la question du droit dans la fiction. Qu’est-ce que la littérature a à nous dire au sujet du droit ? J’appelle cette seconde source unique de savoir pour les juristes la matière poétique ou, à cause de ses aspects éthiques, poéthique. » R.WEISBERG, Poethics and Other Strategies of Law and Literature, NewYork, Columbia University Press, 1992, p. 34

25DEMELEMESTRE, Gaëlle, Les métamorphoses du concept de souveraineté (XVIe-XVIIIe siècles), Thèse de doctorat de philosophie, dirigée par DELSOL Chantal, Université Paris-Est, 2009, p14.

26DERRIDA Jacques, Déclaration d’indépendance, in Octobiographie, Galilée, 1984, p 20.

27DERRIDA Jacques, Du droit à la justice in Force de loi, Galilée, 1994-2005, p 32.

28GUÉRIN Michel, Marcel Duchamp, Portrait de l’anartiste, Lucie éditions, Nîmes, 2007, p 48.

29Art. 3, Convention de Montevideo du 26 décembre 1933.

30DERRIDA Jacques, Du droit à la justice in Force de loi, Galilée, 1994-2005, p 26-27

31Ibid. p 51

32LEGENDRE Pierre, De la société comme texte, Linéaments d’une anthropologie dogmatique, Paris, Fayard, p 26.

33DE DUVE Thierry, Entrevue réalisée par Sylvain Campeau, Ralentir : théoricien! ETC, Numéro 11, printemps-été 1990, p. 24-28

Ce texte est celui d’une conférence qui a été prononcée à l’Académie royale de Belgique le 19/04/2012. Il a été remanié dans sa version publiée dans « la vertu des contraires, Art, artiste, société » sous la direction de Patrick Lhot, aux presses universitaires de Provence, 2018, sous le titre « droit à l’art ».