2015

La fiction juridique permet une critique radicale de la hiérarchie commune en permettant « dans les faits » qu’une fiction devienne réalité. La stabilité du partage ainsi révoquée, il s’agit maintenant, par différents dispositifs plastiques, d’expérimenter la fiction avec les faits et les faits avec la fiction, comme il s’agit d’expérimenter l’art avec le monde.

Le livre Document, fiction et droit dans l’art contemporain fait suite au colloque éponyme co-organisé par le LESA (laboratoire d’études en Sciences des arts, Aix-Marseille Université) et le POL®ART (pole de recherche coordonné par l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles) à l’initiative de Jean Arnaud et Bruno Goosse.

Le geste artistique consistant à transposer un document et sa valeur testimoniale de son lieu naturel – celui de l’information et de la vérification – dans le champ de l’art, est fréquent dans l’art moderne et contemporain ; il conserve néanmoins à chaque fois quelque chose de sa radicalité initiale, qui mérite d’être interrogée afin d’en déplier les effets sans cesse renouvelés. L’équivalence entre geste documentaire et geste artistique, que de nombreux artistes affirment aujourd’hui dans leur travail, conduit- elle – par la porosité ainsi créée et par la mise en question générale des catégories –, à la grande indistinction qu’affectionne le système médiatique et spectaculaire ? S’agit-il plutôt d’un déplacement de la manière dont faits et fictions se distinguent ?

Ces questions font écho à la technique de la fiction juridique inventée par le droit romain, qui nous propose une manière d’envisager la critique de la hiérarchie commune en permettant « dans les faits » qu’une fiction devienne réalité. La stabilité du partage ainsi révoquée, il s’agit maintenant, par différents dispositifs plastiques, d’expérimenter la fiction avec les faits et les faits avec la fiction, comme il s’agit d’expérimenter l’art avec le monde. C’est en croisant des approches artistiques, critiques, philosophiques et juridiques, que cet ouvrage analyse ces effets tant au niveau de l’art lui-même, que des reconfigurations de savoirs qu’il produit, et de notre rapport au Réel.

Avec des textes de Michel Guérin, Pascal Turlan, Kader Attia, Katrin Gattinger, Jean-Luc Lioult, Danièle Méaux, Julien Cabay, Christine Buignet, Pierre Baumann, Agence, Sylvie Coëllier, Denis Briand, Christine Esclapez, Éts. Decoux, Thomas Golsenne, Michael Murtaugh et Nicolas Malevé, Nathalie Desmet, Claire Garnier, Guillaume Désanges, Pascale Borrel, Éric Valette, Carine et Élisabeth Krecké, franck leibovici, Anne Penders, Susana Dobal, et Maria Palacios-Cruz.

A propos du livre, voir Emeline Belliot, « Document, fiction et droit en art contemporain », Critique d’art [En ligne], Toutes les notes de lecture en ligne, mis en ligne le 20 mai 2017, consulté le 20 juillet 2020.

Site de l’éditeur PUP

Introduction

Comme si, comme ça, comme…

Jean Arnaud et Bruno Goosse

Ou

Certains couples d’oppositions ont été historiquement posés d’une manière telle qu’il semble qu’on ne puisse se défaire de leur assise sans s’y appuyer à nouveau. Ainsi en est-il de l’opposition aristotélicienne entre l’historien et le poète — le premier dit ce qui a eu lieu, le second ce à quoi l’on peut s’attendre —, qui correspond à la distinction entre la vérité et la vraisemblance. La question de la vérité ne semble pas davantage avoir concerné l’art que celle de la fiction ne semble avoir concerné la science.

Bien sûr, cette distinction n’opère pas uniquement entre art et science. Au cinéma par exemple, certains réalisateurs s’interrogent sur ce qui pourrait fonder l’opposition entre documentaire et fiction. Godard réfutait cette séparation dans les années 1960, affirmant que la fiction est le documentaire de son tournage. Si le fondement d’une stricte séparation entre document et fiction semble faire globalement défaut, leur distinction s’est pourtant maintenue au cinéma. Ainsi, les lieux de diffusion et de promotion des films que sont les festivals sont toujours construits sur cette différence.

On pourrait croire que cette séparation s’efface en parlant de porosité des genres, d’entre-deux, de zone grise et floue, au risque de tomber aujourd’hui dans la grande indistinction qu’affectionne le système médiatique et spectaculaire. Sans doute les évolutions que l’art a suivies depuis que le photographique a envahi son champ ne sont pas étrangères à cette tentation de l’indistinction. Si la photo a servi, dès son invention, d’outil au service de la représentation picturale ou sculpturale, elle a aussi permis aux créateurs du début du xxe siècle — toutes disciplines confondues (cinéma, peinture, sculpture…) —, d’introduire directement, physiquement, du document(aire) dans la fiction, d’abord par des pratiques de collage, d’assemblage, de montage, puis par des procédures d’installation… Les artistes ont ainsi redéfini l’œuvre d’art selon un principe simulatoire autant que représentationnel.

Le terme de document est ici applicable à toute image ou écrit servant de preuve, de témoignage ou de renseignement, qui se trouve pris dans un processus de légitimation artistique. Un document est informatif par nature, trace d’un événement quel qu’il soit ; pourtant, Walker Evans soulignait dès 1917 qu’inversement, si l’art n’est jamais un document, il peut cependant en adopter le style. Au-delà du constat banal qu’un document peut avoir des qualités artistiques et qu’inversement, toute œuvre d’art peut revêtir un caractère documentaire, n’importe quel document est aujourd’hui transférable directement au domaine de l’art. Il n’est plus seulement utilisé comme un modèle ou une source iconographique. Il est convoqué tel quel au sein de la proposition artistique, transférant ainsi à l’œuvre ses modes et qualités propres. « Systématisme, simplicité, retrait expressif se conjuguent avec les idéaux de l’archive et de l’archéologie visuelle, car la particularité de l’esthétique documentaire est qu’elle parvient à préserver, à l’intérieur même du projet esthétique, la question de l’usage sans la réduire à celle de l’utilité des images1 », écrit Michel Poivert commentant un ouvrage d’Olivier Lugon.

Et

Les artistes s’y entendent toujours pour brouiller les cartes et pour franchir les limites ; à peine une limite est-elle posée que l’art se pique de la franchir… Mais dépasser une opposition fragilisée doit-il nécessairement se faire au prix d’une pensée indistincte ou d’une pensée de l’indistinct ? Comment l’art s’y prend-il aujourd’hui pour traverser une frontière et la déplacer ailleurs ? L’un des enjeux de cette recherche collective consistait à comprendre ce qui relève aujourd’hui encore du monument ou du document, à envisager les modifications hiérarchiques entre ces deux termes, à faire le point sur la possible obsolescence de cette opposition benjaminienne2. Comme en témoignent les contributions à cet ouvrage, élaborées par des artistes et des théoriciens à partir des travaux menés lors d’un colloque qui s’est tenu à Marseille et à Bruxelles en 20133, la question du brouillage dont les artistes se saisissent ne produit pas de l’indistinction. Au contraire, leur travail révèle et met en cause le caractère consensuel du partage du donné. Disons avec Jacques Rancière qu’il s’agit d’une élaboration critique4, au sens d’un travail sur la séparation elle-même et qui en réexamine continuellement l’opérationnalité et l’efficace. Comme en topologie où une surface peut être discontinue localement et continue globalement, la fiction ne se distingue des faits avérés que localement (angle d’attaque reposant sur le partage consensuel), et non globalement (partage dissensuel, polémique). La coexistence qui s’invente alors n’impose plus de choix qui se voudraient définitifs car le définitif est tombé. Les choix deviennent relatifs, et ce sont les relations proposées (du contexte de création à celui de la réception) qui en déterminent l’effet. Ainsi en est-il de l’opposition fait/fiction, ou de l’une de ses déclinaisons : document/art. De nombreuses pratiques actuelles nous poussent à envisager ces coexistences non seulement là où elles émergent, dans l’art, mais aussi là où leur efficace opère, dans le champ du social.

Mais

Ce glissement d’un lieu à un autre ne va pas de soi, car de nombreuses disciplines ne peuvent travailler sans ces couples d’oppositions. Ainsi, dans le langage scientifique, judiciaire ou journalistique, il est nécessaire de distinguer la fiction du fait. Le fait est ce qui se vérifie. Sans cet ordre de la vérification, ces disciplines perdent à la fois leur assise et leur éthique.

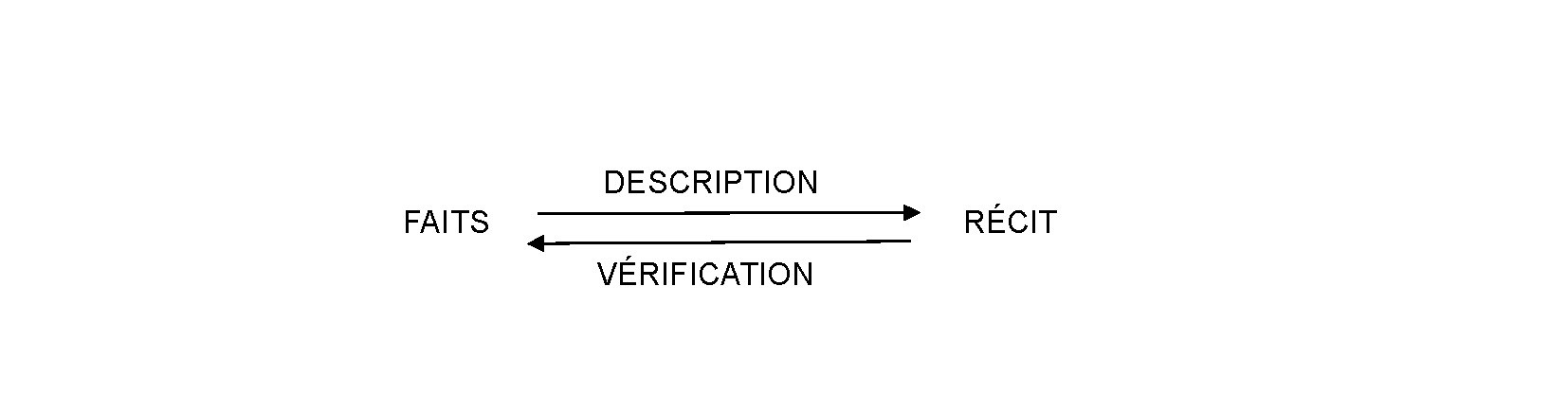

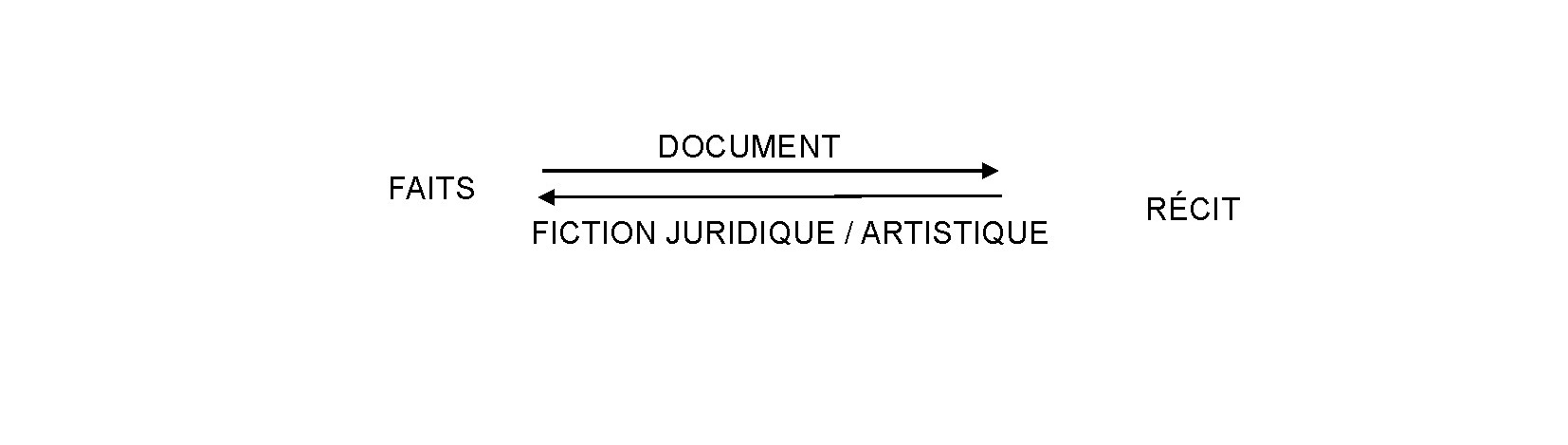

Les deux ordres (celui de la vérification — la science, et celui de l’improuvable — l’art) doivent-ils encore se tenir soit dans un rapport d’opposition soit dans un rapport de coexistence ? Comment et où situer leur articulation ? Dans le champ scientifique, un fait décrit prend valeur de récit scientifique si et seulement si il se vérifie en s’appliquant à des faits comparables. Le récit artistique, lui, ne se vérifie pas. Mais à côté de ces deux modèles, il en existe un autre, qui s’appuie sur la technique antique du droit appelée fiction juridique. Cette dernière propose un retour du récit vers le fait, comparable à la vérification bien qu’étrangère à cet ordre. Penser relativement ces deux pratiques de la fiction (artistique et juridique) permet d’envisager un double mouvement étrangement symétrique : du fait vers la fiction et de la fiction vers le fait.

Alors

Ce double mouvement peut se décrire en deux phases :

– la première phase envisage le geste artistique d’abord comme volonté de nier l’art. L’artiste utilise pour cela ce qui témoigne du fait — le document —, affirmant en un second temps une équivalence entre document et art. Les œuvres qui en résultent gardent au cœur de la fiction produite quelque chose de cette pointe vers la réalité du fait. Ce type de démarche a été initié au début du xxe siècle par les Formalistes en littérature, qui revendiquaient une écriture « sans intrigue » fondée sur l’articulation descriptive des faits. Très vite, cette factographie5 a été revendiquée par les artistes constructivistes et Dada, qui ont élargi le médium pictural au montage de documents en tant qu’événements plastiques signifiants. Il s’agissait d’élaborer un « discours du monde », de promouvoir un art pour tous et de situer l’expérience y compris esthétique dans la vie réelle. Parmi d’autres, Hausmann, Arp, Puni et Moholy-Nagy ont très tôt attribué à l’art en général un rôle sociopolitique direct : « L’artiste est l’interprète des énergies qui mettent en forme les éléments du monde6 », déclarent-ils ensemble. En d’autres termes, ils ont initié un geste artistique qui perdure au xxie siècle, et qui consiste à intégrer/assimiler le document — trace d’un fait (ce qui est comme ça) — à la fiction artistique — ce qui n’est que vraisemblable, le comme si —, dans des œuvres où représenter et simuler le réel se conjuguent.

– la seconde phase, constitutive notamment et depuis longtemps de la fiction juridique, voit un discours ou un récit commencer par nier le fait en énonçant ce qui certainement n’est pas, actant l’écart entre ce qui se fait et ce qui se dit, pour ensuite affirmer une équivalence irréelle et forcée entre dire et faire. C’est le comme si qui devient un comme ça.

Ainsi, au schéma :

on substitue un autre schéma :

Avec

Aujourd’hui, de nombreux artistes affirment dans leur travail une équivalence entre geste documentaire et geste artistique. Cependant, cette équivalence ne nous conduit pas à devoir considérer ces gestes comme identiques mais plutôt comme égaux. Cette égalité de traitement semble ainsi révoquer le fondement politique de la distinction aristotélicienne qui consiste à différencier les hommes qui agissent sur le monde de ceux qui le subissent. Le mouvement bijectif que nous évoquons, du fait vers la fiction et de la fiction vers le fait, s’inscrit dans cette logique de redistribution des valeurs. Il s’agit maintenant, par de tels dispositifs plastiques d’expérimenter la fiction avec les faits et les faits avec la fiction, comme il s’agit d’expérimenter l’art avec le monde.

Donc

Sur la base de réflexion précédemment décrite, cet ouvrage collectif a été construit en cinq parties, dans lesquelles interviennent aussi bien des philosophes, des juristes et des historiens de l’art que des commissaires d’expositions et des artistes. Entre héritage du passé et actualité des pratiques de l’art, les auteurs tentent de cerner dans ce volume ce que peut être aujourd’hui la définition du document par rapport à celle de l’œuvre d’art. Certains contributeurs analysent le fonctionnement du document dans ou par rapport à la fiction : lorsque le document est incorporé à l’œuvre d’art, l’artiste le signifie à la fois dans et hors de lui-même, articulant paradoxalement la disparition et la surexposition du sujet de l’œuvre en même temps. D’autres contributeurs ont davantage cherché à définir le statut du document lorsqu’il est lui-même utilisé ou fabriqué par les artistes, conçu comme construction autonome imbriquant réel et fiction.

La fabrique de l’histoire interroge le rôle du document en tant que témoin (fait, histoire, justice…), aussi bien au service de la fabrique d’une mémoire du passé que de démarches réparatrices. Dans la loi, hors la loi envisage les pratiques d’appropriation documentaire — plus ou moins transgressives — en termes de droit et de légalité. Art et valorisation documentaire regroupe différentes analyses de procédures de valorisation documentaire dans l’art actuel qui empruntent aux pratiques d’archivage, de classement, de constitution de collections, de mise en récit. Exposer le document cherche davantage à définir les enjeux actuels de l’exposition de documents (que montrer, pourquoi et comment montrer ?). Cette question de la monstration documentaire intéresse aussi bien des artistes que des curateurs et des théoriciens. Leurs différents angles d’approche permettent notamment de distinguer les expositions à caractère historique des installations artistiques adoptant des procédés d’exposition pour les transférer à des démarches critiques (systèmes muséographiques dévoyés, vitrines, exposer l’exposition, l’exposition comme œuvre, etc.). Enfin, Créer des documents analyse des pratiques de création de documents par un artiste — quand les préoccupations de ce dernier croisent nécessité politique et exigence esthétique : fabrique ou utilisation de document ne se distinguent alors plus de la construction d’une œuvre d’art.

1 Michel Poivert, note de lecture sur l’ouvrage d’Olivier Lugon, Le Style documentaire. D’August Sander à Walker Evans, 1920-1945, Paris, Macula, 2001, in Études photographiques no 11, mai 2002.

http://etudesphotographiques.revues.org/282, site consulté le 3 août 2015.

2 Autrefois, le témoignage monumental de l’œuvre n’avait lieu qu’une fois ; à l’ère de sa reproductibilité mécanique, peuvent lui succéder aujourd’hui des séquences documentaires soucieuses d’apporter des éléments d’information, de fournir des enseignements ou de miser sur la force des séries. Dans sa contribution à cet ouvrage — « Le statut du témoignage lorsqu’ “une fois n’est rien” » (cf. infra) —, Michel Guérin développe ainsi l’idée qu’autant le « grand art » s’est voulu butte témoin, « monument de l’Histoire », autant les arts de la « seconde technique » ont mis leurs appareils en réseau pour produire, classer, agrandir et spécifier une masse de documents desquels émergent, pareils et autres que les autres et par le jeu au présent de la différence et de la répétition, ceux qui s’inscriront en tant qu’art. Comment et de quoi témoignent-ils ?

3 « Document, fiction et droit dans l’art contemporain » ; colloque co-réalisé par le LESA (laboratoire d’études en Sciences des arts, Aix-Marseille Université) et la PIRAP (plateforme internationale de recherche en arts plastiques de l’Académie royale des Beaux-arts de Bruxelles). La première session s’est déroulée aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille), et la seconde au WIELS Centre d’art à Bruxelles.

4 « Critique est l’art qui déplace les lignes de séparation, qui met de la séparation dans le tissu consensuel du réel, et, pour cela même, brouille les lignes de séparation qui configurent le champ consensuel du donné, telle la ligne séparant le documentaire de la fiction : distinction en genre qui sépare volontiers deux types d’humanité : celle qui pâtit et celle qui agit, celle qui est objet et celle qui est sujet », Jacques Rancière « Les paradoxes de l’art politique », Le spectateur émancipé, Paris, La fabrique, 2008, p.85.

5 Dans l’avant-garde formaliste et constructiviste russe des années 1910-1920, la factographie (faktografiâ) désigne un ensemble de pratiques artistiques proches du documentaire, qui n’impliquent pas le choix d’une forme ou d’un medium spécifiques. Voir Leonid Heller, « Le mirage du vrai : remarques sur la littérature factographique en Russie », Communications no 71 (Le Parti pris du document : littérature, photographie, cinéma et architecture au xxe siècle, sld. Jean-François Chevrier et Philippe Roussin), oct. 2001, p.143-177 ; Devin Fore, « The Operative Word in Soviet Factography », October no 118 (Soviet Factography), automne 2006, p.95-131 ; Marie-Jeanne Zenetti, Les factographies : déplacements des discours de l’histoire, publié le 06 oct. 2013 sur le site « Fabula », URL :

http://www.fabula.org/colloques/document2123.php (consulté le 20/01/2015).

6 Raoul Hausmann, Hans Arp, Ivan Puni et Laszlo Moholy-Nagy, « Appel pour l’art élémentaire », De Stijl, automne 1921, repris par Marc Dachy, Journal du mouvement dada, Genève, Skira, 1989, p.166.