Textes

-

Entretien avec Bruno Goosse, propos recueillis par David Martens Bruno Goosse est artiste et Professeur de cours artistiques à l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles. Sa pratique inclut par ailleurs une part documentaire, de recherche et de production de connaissances. Il a en outre a été personnellement engagé dans les réformes de l’enseigne- ment supérieur […]

-

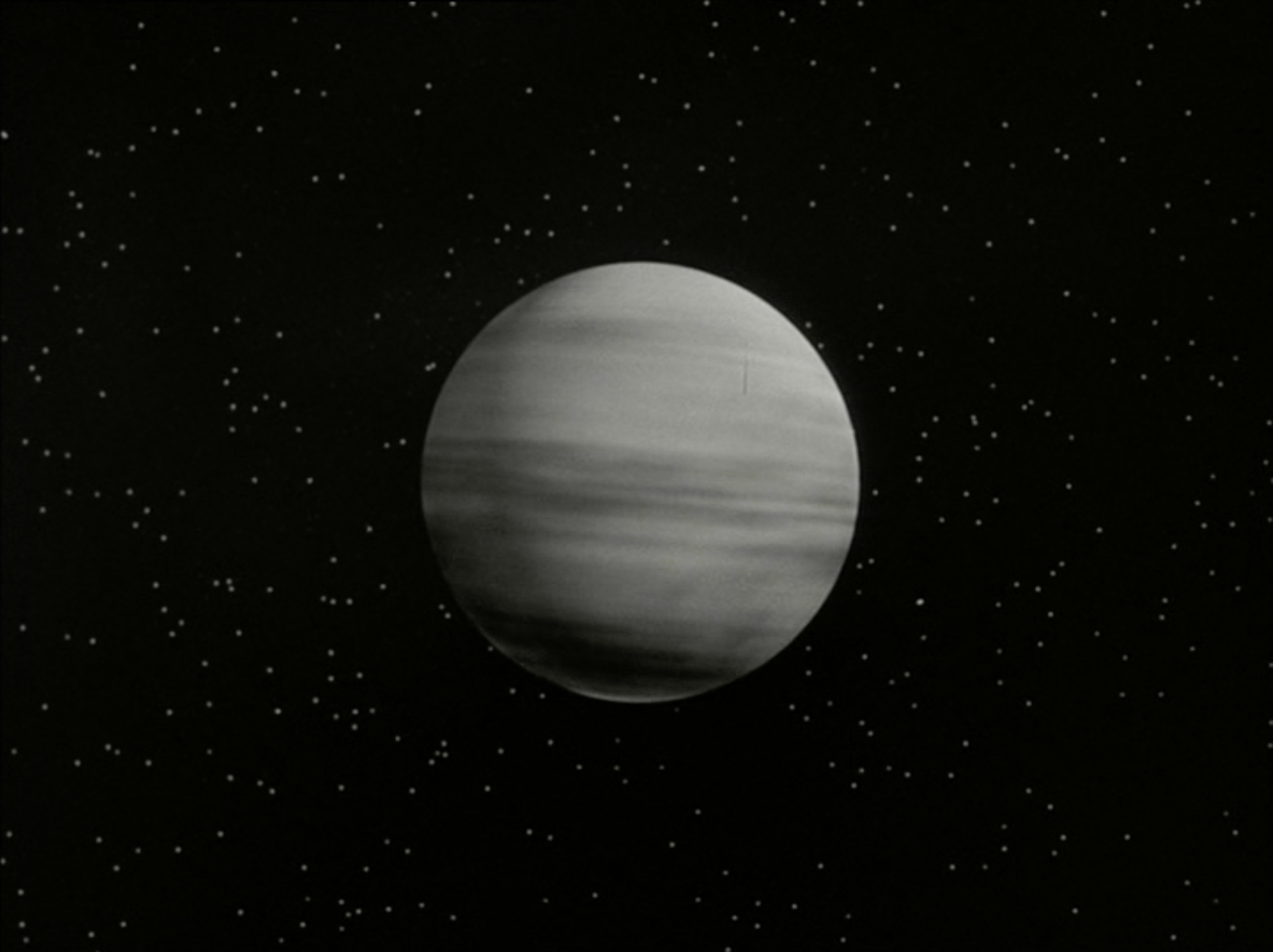

(ou la revanche de l’image oubliée) La bibliothèque idéale d’Empain, détail, 2021, CC-BY Bruno Goosse. Fusées, force atomique, mines d’uranium, tout cela laisse présager un avenir fantastique pour ce pays vide. Rien d’étonnant à ce qu’une agitation mal réprimée règne dans tout le Territoire du Nord. Au cours de mes voyages, j’ai rencontré un seul […]

-

J’ai toujours été pris de vertige à l’idée que le monde pourrait ne plus exister. Cette idée devient d’ailleurs de plus en plus commune à mesure que le risque croit. Mais l’idée que le monde aurait pu ne pas exister, ne me semble pas moins vertigineuse. Et d’une manière plus générale que quelque chose qui […]

-

Texte issu d’une intervention s’inscrivant dans le cadre d’une semaine share (ArBA-EsA janvier 2023) qui s’intitule « La vie im-matérielle ». J’ai entendu cette invitation en considérant la nécessaire prise en compte des conditions matérielles de la vie des artiste dans leur rapport à leur image. Les artistes plasticien.ne.s n’ont-iels pas perdu leur capacité à se représenter socialement au profit d’intermédiaires appelés « le milieu de l’art » alors que, dans le monde du cinéma cette capacité de se représenter est restée intacte? Et comme le cinéma et les séries ne se contentent pas de s’auto-représenter mais représentent également d’autres catégories sociales dont celle…

-

Publié en 2022 dans la revue internationale et espace commun d’action et d’écriture de l’Université de Montréal [sens public] dans le cadre de « Images et mondes composites », sous la direction de Damien Beyrouthy. La chasse au trésor raconte l’histoire d’un bâtiment art-déco construit en 1937, au bord d’un lac, dans les Laurentides, au Québec, par l’architecte Antoine Courtens, pour le compte de son compatriote belge l’homme d’affaire Louis Empain. De hasard en accident, de mésaventure en péripéties, le récit factuel de cette histoire fait la part belle à la contingence, faisant apparaître le bâtiment comme un objet architectural résistant aux…

-

Article publié en 2022 dans « l’art même » (Automne). Dans le cadre de la réforme du statut de l’artiste, il est question de préciser la responsabilité des pouvoirs publics vis à vis de la situation sociale et financière des artistes.

-

Sanatorium Atmosphere is the title of an artistic research presented as an exhibition in Tartu (Estonia) and in Vilnius (Lithuania) in the autumn 2020 and 2021. This text is the closing keynote of « The European Spa as a Transnational Public Space and Social Metaphor », final project meeting / conference, 2-3 June 2022 Brijuni Islands, Croatia. Sara Bédard-Goulet (Tartu) & Bruno Goosse (Bruxelles)

-

Publié en 2021 dans « Variabilité, mutations, instabilité des créations contemporaines », sous la direction de Christine Buignet, Anne Favier, Carole Nosella, aux Presses Universitaires de Provence, dans la collection ARTS, ce texte envisage les variations de médium comme une entreprise de traduction.

-

Faire le récit d’une exposition lorsqu’elle a été démontée. Que serait une telle histoire racontée par son auteur ? Une manière de donner forme à ce qu’il reste de certaines idées et sensations qui l’ont traversé durant la préparation de l’exposition ? Un mixte improbable de souvenirs dont il est parfois difficile de se défaire et de restitution du regard neuf posé sur l’exposition au moment où, enfin, elle peut s’éprouver corporellement ? Car une chose paraît certaine : lorsque le dernier élément est considéré comme à sa place, l’auteur peut enfin voir l’exposition, et ce qu’il voit à ce moment là, malgré sa…

-

Publié en 2019 dans « Espaces d’interférences narratives ; Art et récit au XXIe siècle » aux Presses universitaires du Midi, sous la direction de Jean ARNAUD ce texte interroge la bande dessinée comme art démocratique. La bande dessinée est un art populaire. Puisque l’artiste, lui, « est souverain, dans le sens fort du mot », ne devrions-nous pas nous demander comment la bande dessinée conjoint souveraineté et dimension populaire ? Peut-on parler de souveraineté populaire ?

-

Il a bien fallu qu’un jour, un écrivain, souhaite bénéficier d’une (juste) rémunération pour son travail. Et le droit créa l’auteur. Le droit, contraint de déterminer ce qui est visé par le droit d’auteur, détermine ce qu’est un auteur. Cette détermination est nécessairement d’ordre général. Il n’est donc pas étonnant que le concept d’auteur soit en extension continue au point qu’il soit en passe de perdre tout caractère discret. La question posée au droit par la photographie permet de saisir un autre mouvement d’extension : en plus du concepteur, du propriétaire de l’objet physique, il y a le droit afférent…

-

Publié dans la revue Convocarte n°4 « Art et activisme politique: théorie, enjeux et concepts, en 2017. La question que je souhaite aborder ici est celle de l’effet « micropolitique » du travail d’un artiste qui intègre à la sphère artistique une structure de travail qui se veut agissante au niveau « macropolitique » : un cabinet ministériel. L’art prendrait-il sa revanche sur l’artiste, comme un acte manqué (de l’art) qui viendrait révéler à l’artiste son entêtante insistance ? C’est ce que nous espérons interroger.

-

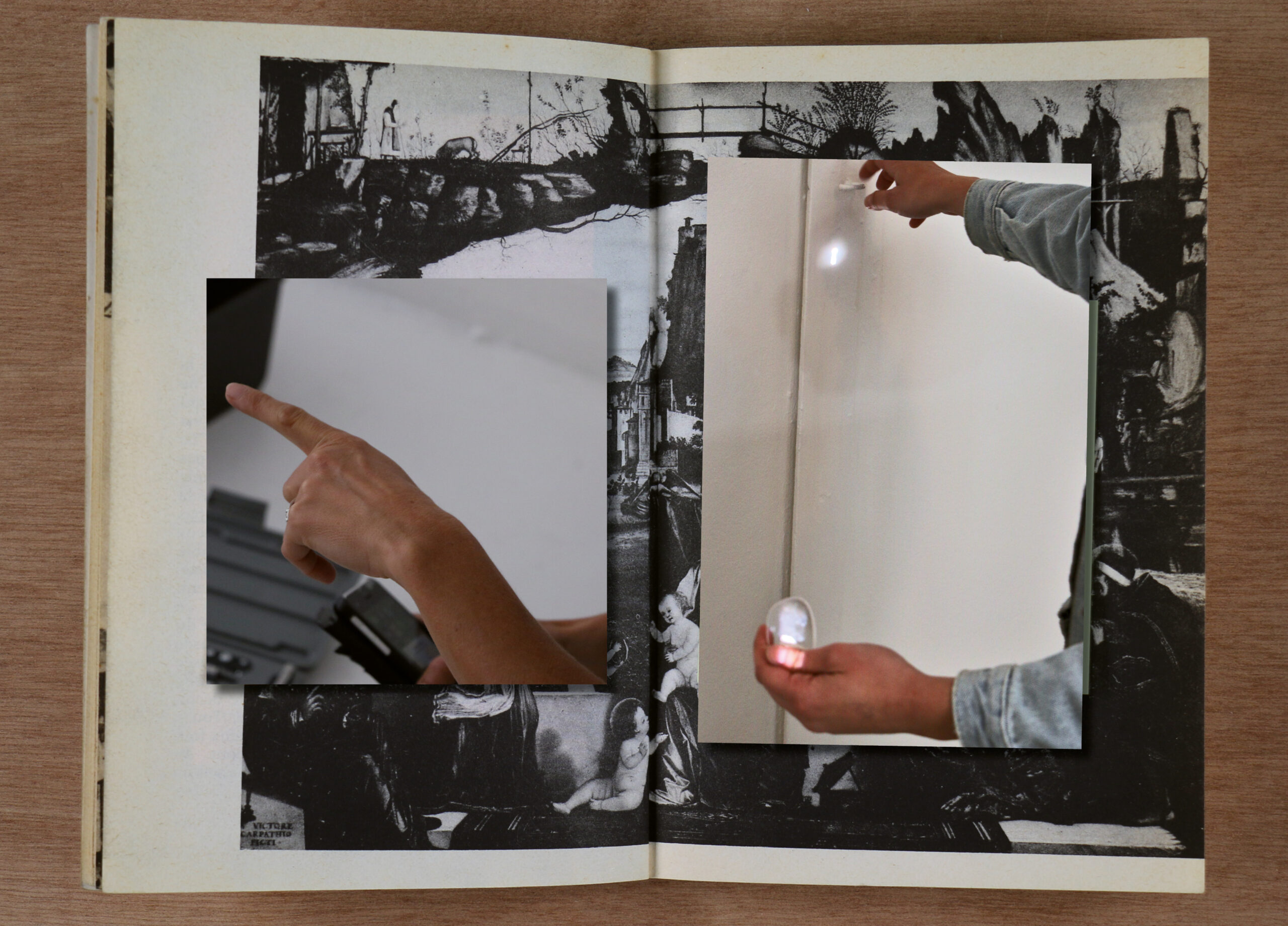

Ecrire « sur » Michel Serres et l’Esthétique de Carpaccio à partir de la rencontre entre Kristine Gillard et Nina de Vroome ou plutôt écrire sur la rencontre de Nina et Kika à partir des souvenirs de l’Esthétique de Carpaccio de Michel Serres.

-

Publié dans le numéro 30 de La Part de l’Œil, Arts plastiques et cinéma ; Mikhaïl Bakhtine et les arts, en 2016. En passant de la salle de spectacle à celles du musée le cinéma a inventé une narration différente, non linéaire, puisque ne maitrisant plus la concommittence du début et de la fin du spectacle et du récit. En épousant la forme de ce qu’il évoque, ce texte interroge quelques arrangements avec la linéarité des récits antérieurs ou extérieurs à ce passage : début d’un film, génériques, histoire du cinéma. Ce faisant, cette étude montre que ce qui semble…

-

Nous nous intéresserons au geste artistique qui consiste à arracher un objet à sa condition documentaire pour en faire un objet artistique. Nous nous interrogerons à la fois sur la distinction entre document et monument et sur les modalités de la conversion de l’un en l’autre. Enfin, nous situerons cette réflexion dans le contexte de la production de documents issus de la recherche en art.

-

Il y a à mettre en forme le texte qui a force de loi, donner une forme au texte instaurant les limites, au droit qui les crée, traquer la forme que prend le droit ou le droit à la forme.

-

S’il faut poser la question de l’enseignement de l’art depuis une position juridique, en s’interrogeant sur l’effet des textes législatifs qui le régissent, il faudrait y inclure la question, plus vaste, de la relation entre l’art et le droit, de ce que l’art doit au droit et à ses fictions. La dette historique des artistes envers le droit est, depuis les travaux d’Ernst Kantorowicz, bien connue et les travaux de Judith Ickowicz montrent l’utilisation récente par les artistes des possibilités offertes par les fictions juridiques. Duchamp en est un exemple. Entre l’art et le droit il y a une circulation…

-

Qu’aujourd’hui il n’y ait plus d’administration publique qui ne travaille sans l’aval d’une commission, d’un conseil, d’un comité d’experts qui lui soit extérieur, nul ne s’en étonne. Pourtant, que ce recours soit systématique mérite qu’on s’y attarde. En posant ainsi les experts, donc l’expertise, en dehors de l’administration publique, et ce, particulièrement en regard de l’art, on accrédite, sans l’étayer, une double séparation : celle de l’administration et de l’expertise d’une part, celle de l’art et du public d’autre part. Il s’agit d’idées communes. Elles semblent même séduisantes. Elles proposent un modèle où les mondes se distinguent sans se recouvrir,…

-

L’exposition « Tirant d’air » que la MAAC propose cet automne présente, pour une grande part, les mêmes travaux que ceux qui constituaient l’exposition du même nom accueillie par le CAC PASSAGES de Troyes au printemps. Initialement, il s’agissait pour moi, un peu naïvement sans doute, de proposer la même exposition ; de rendre ces travaux publics à Bruxelles également, de faire en sorte que les amis qui n’avaient pu faire le voyage puissent les éprouver. Bien sûr, l’espace étant différent, je savais que l’exposition le serait également. De plus, un mur de briques peintes en blanc dans la grande…